貧しさの象徴だった共働きから新時代の共働きへ—女言葉の一世紀 91-(松沢呉一) -3,017文字-

「共働きに関する誤解—女言葉の一世紀 90」の続きです。

女が自活できる仕事

![]()

ここまで見てきた中で、安定した収入を得られ、なおかつ歳をとってもできる仕事となると限られます。多くは非正規採用の日給制の仕事であり、日給は驚くほど安い。何を基準に換算するとしても、女工だと今現在の十万円に満たない。通常の換算で言えば四万円から六万円程度。

「女工だった高井としをが細井和喜蔵を食わせ、そのおかげで『女工哀史』が完成したのだから、『女工哀史』は共作だった」なんてことはあり得ないことがわかりましょう。共作だったことがあり得ないだけでなく、妻が女工をやって夫を食わせることなどできませんでした。歴史を知らない人たち、計算もしようとしない怠け者たちの戯言です。細井和喜蔵は雑誌の原稿料を稼いでいたから『女工哀史』を完成することができたのです。

他の仕事もひどいもので、デパートガールでも遞信省貯金局でも通常の換算で言えば十万円には届かない。これらの仕事で正規採用されるには長期で働く必要があります。百貨店では長期で働き続けることもできるようになりつつあったとは言え、次々と辞めていく中で、老嬢、オールドミスと陰口を叩かれながら働くのは精神的にきつそうです。公的機関で独身の長期勤務を歓迎したのは内閣印刷局くらい。

免状を得たところで教員も同じ。「いつまでいるんだ」と言われてしまう。看護婦はまだしもとして、下手な養成所に行くと戦地で死にます。

カフェーの女給やダンスホールのダンサーは稼げますが、若いうちしかできない。せいぜい十年程度しか働けない仕事でした。マネキンも同じです。

という事情を考えても、となると、自身が経営者にもなれる医者、美容師のような仕事が自活するための最適の仕事でしょう。しかし、それには資格が必要。いかに能力があっても、貧乏人の娘では医者になれない。

あるいは作家にでもなるか。林芙美子は女給や女工も体験していますが、女学校を出ていますから、最貧層の出身ではありません。放浪の結果そうなったのであって、通常女学校を出て女工はやらない。この数字もこのあと見ていきますが、夫との死別によって働くしかなくなったなど、特殊事情が生じたケースです。

それでも林芙美子が作家になれたのは才能があったからであり、誰もができるはずがない。映画女優も舞台女優も音楽家も西洋舞踊家も同様です。

自分で店をやったり、会社をやったりできるのは親が、あるいは夫が経済的に余裕のある層であり、百姓の娘は女学校に行くこともできず、資格をとれる学校に行くこともできず、女工になるか、芸娼妓になるしかない。あるいは無料で行ける養成所や病院で修業を積んで、死ぬこともある看護婦になるか。

ここまで書いてきたことは、もっぱら社会の上澄みの人々のみが恩恵を受けていたことだったわけですが、その範囲では着々変化が起きていました。

新時代の共働き

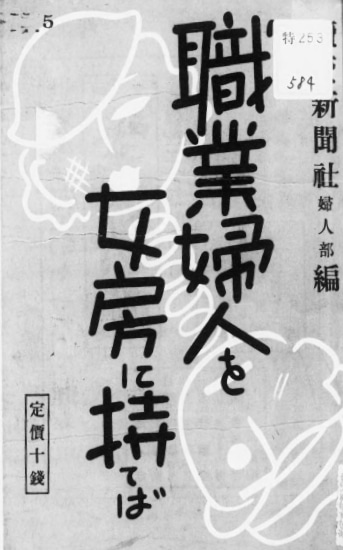

![]() 読売新聞社婦人部編『職業婦人を女房にもてば』(昭和十年)というペラペラの本があります。この時代によく出ていた廉価なパンフで、うちにもいっぱいあります。内容は玉石混淆ですけど、面白いものもけっこう出ていて、この一冊も面白い。読売新聞の連載をまとめたものかと思います。

読売新聞社婦人部編『職業婦人を女房にもてば』(昭和十年)というペラペラの本があります。この時代によく出ていた廉価なパンフで、うちにもいっぱいあります。内容は玉石混淆ですけど、面白いものもけっこう出ていて、この一冊も面白い。読売新聞の連載をまとめたものかと思います。

十四組の夫婦が取り上げられていて、それぞれの仕事は「妻・女優/夫・映画のカメラマン」「妻・夫ともチンドン屋」「妻・美容師/夫・画商」「妻・声楽家/夫・会社員」「妻・舞踊師匠/夫・機械技師」「妻・洋裁家/夫・大学講師」「妻・会社社長/夫・前府会議員」「妻・体操教師/夫・汽船運転士」「妻・マネキン/夫・詩人」「妻・ホテル経営/夫・医師」「妻・教師/夫・建築家」「妻・毛糸編物講師/夫・白木屋商品部長」「妻・童話作家/夫・印刷兼出版業」「妻・酒場のマダム/夫・作家」という組み合わせ。

(残り 1488文字/全文: 3110文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ