日蔭茶屋事件—伊藤野枝と神近市子[4]-[ビバノン循環湯 462] (松沢呉一) -4,654文字-

「自分の意思で売春する女を潰すことが売防法の目的—伊藤野枝と神近市子[3]」の続きです。

これ以降、「ヤン坊マー坊」が何度も出てきます。当時、その前に出した文章でこのことを説明していたはずですが、私にとっての「ヤン坊マー坊」は「いい子ぶっている人」のことです。

小学校の頃、私はヤン坊マー坊の天気予報が大嫌いでした。いい子ぶりやがって。ヤツらが出てくるとチャンネルを替えるくらい嫌いで、そのため翌日の天気がわからなくなってました。実際には他のチャンネルでも天気予報はやってましたからそんなことはなく、話を面白くしてみました。

小学校の頃、私はヤン坊マー坊の天気予報が大嫌いでした。いい子ぶりやがって。ヤツらが出てくるとチャンネルを替えるくらい嫌いで、そのため翌日の天気がわからなくなってました。実際には他のチャンネルでも天気予報はやってましたからそんなことはなく、話を面白くしてみました。

私自身、決して悪い子ではなかったのですけど、内面はドロドロしてましたから、自分の中のいい子の部分も嫌いでした。しかし、いい子の部分ではドロドロした自分が嫌い。

そういう葛藤みたいなものが感じられないヤン坊とマー坊が腹立たしかったのです。週に一回くらいは悪い子をやれ。ヤン坊はいい子でいいので、マー坊は悪い子をやれ。ウルトラマンは怪獣がいるからいいのです。時にウルトラマンも葛藤をしてましたし。

この気持ちをわかってくれる人は滅多にいないのですが、ボ・ガンボスのどんとにこの話をしたら、どんとも嫌いだったそうです。初めての仲間発見。それからしばらくしてどんとは死んじゃいました。

その頃はすでにそこまで嫌いではなかったですけど、2013年に放送が終了した時はホッとしました。しかし、ヤン坊マー坊がテレビから消えたのは、ああいうキャラが受けなくなったのではなくて、役割を終えたからではないか。どこもかしこもいい子ぶりっ子ばかりになったのです。セックスやオナニーの話もできないような人たち、自分の肛門を鏡で眺めたことのない人たち、売買春と聞くと頭ごなしに「けがらわしい」と決めつけるような人たち。

同じく今回から出てくる「日蔭茶屋」の表記について。大杉栄が書いたものを含めて、戦前のものは「日蔭」になっているのですが、戦後のものは「日陰」になっているものが多数みられます。「蔭」は常用漢字ではなく、「陰」で置き換え可ということかと思われますが、これは固有名詞ですから、「日蔭茶屋」とすべきではなかろうか。現在は旅館ではなく、日本料理を中心とした料理店として存続しており、屋号は「日影茶屋」になっています。

大杉栄を刺して歴史に名を残した神近市子

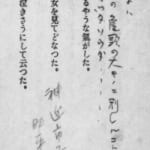

![]() 神近市子と言えば、何と言っても、一九一六年(大正五)、大杉栄を刺した「日蔭茶屋事件」で知られます。巷間、もっともよく知られる神近市子の残した「足跡」「業績」は、嫉妬と肉欲に狂って大杉栄を刺し殺そうとしたことでありましょう。これで神近市子は歴史に名を残しました。

神近市子と言えば、何と言っても、一九一六年(大正五)、大杉栄を刺した「日蔭茶屋事件」で知られます。巷間、もっともよく知られる神近市子の残した「足跡」「業績」は、嫉妬と肉欲に狂って大杉栄を刺し殺そうとしたことでありましょう。これで神近市子は歴史に名を残しました。

この事件で神近市子は刑務所に入り、大杉栄と伊藤野枝は叩かれまくり、仲間たちも離れていき、二人は孤立していきます。

もしこの事件がなかったのなら、日本の無政府主義運動は、あるいは社会主義運動、労働運動はもう少し違うものになっていたかもしれない。あるいは大杉栄も伊藤野枝も虐殺されなかったかもしれない。どのみち殺されていた可能性が高いでしょうし、どのみち左翼運動は潰されていたでしょうけど、「もしあんなことがなかったのなら」と夢想もしたくなります。神近市子憎し。

もしこの事件がなかったのなら、日本の無政府主義運動は、あるいは社会主義運動、労働運動はもう少し違うものになっていたかもしれない。あるいは大杉栄も伊藤野枝も虐殺されなかったかもしれない。どのみち殺されていた可能性が高いでしょうし、どのみち左翼運動は潰されていたでしょうけど、「もしあんなことがなかったのなら」と夢想もしたくなります。神近市子憎し。

かといって一人神近市子のせいにするわけにはいかず、なにより大杉栄の軽率さも同時に挙げておかないと不公平であります。

だから、社会運動内で性欲を満たそうとしてはいかんのです。大杉栄は「女郎買い」(という表現だったかどうかは忘れた)をしたことがないとどこかに書いてましたが、社会主義者の中には私娼に通っていたのもいて、そちらの方が活動家としては信用できます。

大杉栄は脇が甘いのです。その鷹揚さ、自由さが大杉栄の魅力であるのは間違いないとして、その甘さ故に起きたのが「日蔭茶屋事件」です。

大杉栄を巡る女たち、男たち

![]() まずは事件に至るまでと事件の概要を説明しておきます。以降は、おもに国会図書館所蔵の大杉栄著『自叙伝』掲載「葉山事件」を中心に、鎌田慧著『大杉榮 自由への疾走』、『明治・大正・昭和歴史資料全集. 犯罪篇 下卷』を補足的に使用してまとめたものです。

まずは事件に至るまでと事件の概要を説明しておきます。以降は、おもに国会図書館所蔵の大杉栄著『自叙伝』掲載「葉山事件」を中心に、鎌田慧著『大杉榮 自由への疾走』、『明治・大正・昭和歴史資料全集. 犯罪篇 下卷』を補足的に使用してまとめたものです。

なお、『大杉榮 自由への疾走』のタイトルにあるように「栄」を旧字にしてあるものがよくありますが、生きている時は旧字だったからとして旧字にするのであれば、他の人たちの名前も揃って旧字にしなければならないわけで、どうして大杉栄は旧字なのかわからない。ここではすべて「栄」で統一します。

伊藤野枝は一八九五年(明治二八)福岡県生まれ。親は海産物問屋を営んでいたが、凋落して金の余裕はなく、親族を頼って上野高等女学校に進学。ここで英語教師だった辻潤と知り合った。

一九一二年(明治四五)、女学校卒業後、実家に戻り、自分のいないうちに決まっていた結婚を強いられるが、これを嫌って家を飛び出して上京。この時に相談に乗り、旅費を出したのは面識も何もない平塚らいてうであった。

神近市子は一八八八年(明治二一)生まれ。津田女子英学塾在学中に青鞜社に出入りするようになったのは前回書いた通り。平塚らいてうの自宅を訪ねた際に、ちょうどらいてうを頼って逃げてきたところの伊藤野枝と初めて顔を合わせている。その後のことなどまだわかるはずがないが、神近市子は伊藤野枝を無視するような態度をとった。

伊藤野枝は恩師であった辻潤のもとに転がり込み、辻潤は学校を辞めて二人は結婚、二人の子どもを残している。「青鞜」でも頭角を現し、一九一五年(大正四)、平塚らいてうが半ば「青鞜」を投げ出したあとを引き継いで、後期「青鞜」を世に送り出した

大杉栄は一八八五年(明治十八)、軍人の子として生まれた。陸軍幼年学校でケンカに明け暮れ、ケンカの末に刃物で刺されて退学処分になり、一九〇二年(明治三五)年、替え玉を使って試験に合格して順天中学校に入学。一九〇三年(明治三六)、東京外国語学校(現東京外国語大学)仏文科に入学。

東京外国語学校を卒業後の一九〇六年(明治三九)、電車賃値上げ反対運動で初めて逮捕され、これを契機に社会主義者としての活動を本格化させた。

東京外国語学校を卒業後の一九〇六年(明治三九)、電車賃値上げ反対運動で初めて逮捕され、これを契機に社会主義者としての活動を本格化させた。

出獄してすぐに、新聞記者であり、作家でもあった壕紫山の妹の堀保子と結婚。保子の姉の美智子は堺利彦の妻である。しかし、籍は入れておらず、夫婦別姓を貫いた。

一九一三年(大正二)、神近市子は津田英学塾の津田梅子に、青鞜社に出入りしていることを咎められ、「青鞜社員を辞め、青森で教員をやったら卒業させる」との条件を出されて青森の女学校で英語教師に。ところが青森でもこのことが問題になって一学期で解雇されている(前回参照)。

青森から戻ってきて「東京日日新聞」の記者となり、翌一九一四年(大正三)年、取材のため、大杉栄の自宅を訪ねており、これが二人の出会いであった。

一九一五年(大正四)、大杉栄が「仏蘭西文学研究会」を始め、神近市子も参加しているが、これは大杉栄の誘いではなく、別経由での参加。この会には青山菊枝(のちの山川菊栄)も参加していた。

やがて大杉栄は雑誌発行費用の捻出のために家賃の安い神奈川県逗子に引っ越し、毎週東京に出てきて用事を済ませつつ、神近市子と会うようになっていた。

同時期、大杉栄と伊藤野枝は思想的同志として接近。伊藤野枝は辻潤とともに大杉栄と初めて会っているのだが、大杉栄は辻潤の保守性を批判し、伊藤野枝の書くことに共感を示す文章を書き、伊藤野枝もこれに応えている。これは神近市子との関係以前のことであり、この時点ですでに二人は惹かれ合っていた。なお同士的共感に留まっていたとも言えるが、公開ラブレターみたいなものだったため、この二人の関係は広く知られていた。

伊藤野枝は「青鞜」の編集で忙しく、辻潤は伊藤野枝の従妹に恋をし、伊藤野枝は先鋭化していく自分の意識に辻潤がついてこないことに苛立つようになり、辻潤との生活が続く中で、大杉栄と伊藤野枝はキスをするまでに。神近市子との関係がスタートして、わずか二ヶ月のことである。

この段階では、辻潤と伊藤野枝、大杉栄と保子、神近市子の五人が入り乱れていた。

一九一六年(大正五)二月、伊藤野枝は辻潤に愛想をつかして、子どもを人に預けて家を出て、大杉栄との関係が始まり、これで「青鞜」も終了。辻潤が抜け、大杉栄と妻・保子、愛人の神近市子、二番目の愛人の伊藤野枝の四角関係がスタート。この時、大杉栄は三項目のルールを提示している。

一、お互いに経済的自立をすること

一、同棲などしないで別居生活を送ること

一、お互いの自由(性も)尊重すること

つまりは、今まで通りの四角関係を続けるってことであって、大杉栄に都合のいい提案ではあるが、大杉栄のフリーラブはそれ以前から公然と語っていたことであり、保子以外は合意のもとで関係が始まっていると見てよさそうだ。

しかし、これはすぐに破綻する。「青鞜」の仕事がなくなった伊藤野枝は原稿料だけでは食べていけず、当時番町に下宿していた大杉栄のもとに転がり込む。雑誌が発禁続きで金のなくなった大杉栄も家賃を払えず、二人は本郷の菊坂ホテルで同棲をスタートさせた。

内務省の検閲によって雑誌が出せなくなったのだからと、大杉栄は後藤新平・内務大臣と直接談判をして金を出させることに成功。間もなく、同棲を解消するということで、神近市子の嫉妬を抑えることができていた。

※現在の日影茶屋のサイトを見ているうちに行きたくなりました。昼のひかげ弁当だったら3,800円でいただけます。

日蔭茶屋のその日

![]() 一九一六年(大正五)十一月、大杉栄は新雑誌の資金調達のための執筆や翻訳に専念すべく、それまでにもよく利用していた葉山の日蔭茶屋へ行くことになった。日蔭茶屋は料理屋でありつつ、旅館も兼ねていた。

一九一六年(大正五)十一月、大杉栄は新雑誌の資金調達のための執筆や翻訳に専念すべく、それまでにもよく利用していた葉山の日蔭茶屋へ行くことになった。日蔭茶屋は料理屋でありつつ、旅館も兼ねていた。

(残り 851文字/全文: 4927文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ