誰もがごまかそうとしていた時代—戦後間もなくのナチス本を読む際の注意[中]-(松沢呉一)

「「私たちはみんなごまかそうとしている」とマルグレート・ボヴェリ—戦後間もなくのナチス本を読む際の注意[上]」の続きです。

戦後間もない頃のナチス本におかしな点が多い理由

![]() マルグレート・ボヴェリの「私たちはみんな、あなたたちをごまかそうとしている」という言葉で私は自分の読み方が間違っていなかったことを確信しました。戦後間もなく出た本にどうしてハッタリの類が多いのか、どうして大事なことを伏せていることが多いのかがやっとわかりました。ごまかしが入っているものが少なくないのです。

マルグレート・ボヴェリの「私たちはみんな、あなたたちをごまかそうとしている」という言葉で私は自分の読み方が間違っていなかったことを確信しました。戦後間もなく出た本にどうしてハッタリの類が多いのか、どうして大事なことを伏せていることが多いのかがやっとわかりました。ごまかしが入っているものが少なくないのです。

「みんな」は大げさにせよ、もっと強い言葉で言うと、「ナチス時代を体験した多くの人たちは、戦後になって読者を騙すものを書いていた」のです。

そのごまかしをわかりやすく見せてくれていたのがブルンヒルデ・ポムゼルでした。彼女は特別な存在ではなくて、ナチスの党員になった人、ナチスに協力した人、「ハイル・ヒトラー」とやってしまった人たちの標準的な姿勢でした。そのごまかしを死ぬまで律儀にやり続けたのがいくらか特殊だったかもしれない人です。

程度の差はあれ、あの世代の多くはあれをやりました。

ブルンヒルデ・ポムゼルは宣伝省の秘書であったのに、「何も知らなかった」とごまかし、ユダヤ人の恋人がいたことを隠しました。

ブルンヒルデ・ポムゼルは宣伝省の秘書であったのに、「何も知らなかった」とごまかし、ユダヤ人の恋人がいたことを隠しました。

ヴィクトル・フランクルは『夜と霧』で、テレージエンシュタットにいたことを伏せて、そこでは医師という特恵収容者であったことを隠しました。

ルート・アンドレアス=フリードリッヒは『ベルリン地下組織』で、反ユダヤ主義の扇動記事を満載する雑誌の編集長だったことを伏せて、ナチスに対する抵抗運動の闘士として自身を美化しました。そりゃ、ユリウス・シュトライヒャーがニュルンベルク裁判で処刑されたとあっては、程度は違えど同類の自分を守ろうとしましょう。書かれた内容は相当に膨らませていると私は思ってますが、仮にすべて事実だとしても、彼女は仕事のことは書かなかったのですから、そのまま受け取ってはいけない本です。

インゲ・ショルは『バラは散らず』で、ハンス・ショルが同性愛行為で逮捕されたことをわからなくし、ハンスとゾフィーは仲間たちから反対されたのを無視して暴走し、その結果、多数の人々の逮捕を招き、よく知られる6人以外にも亡くなった人たちがいたことも、その中にはユダヤ人が含まれていたことも伏せました。これが白バラ抵抗運動の神格化につながっていきます。

『痛ましきダニエラ』のイェヒエル・デ・ヌールは他とは違ってもともとそういう人なのではなかろうか。また、小説という虚構を現実より上位に置いた人であって、現実のごまかしとはまた違いそうですが、それがそのまま通ってしまったのはあの時代だからでしょう。

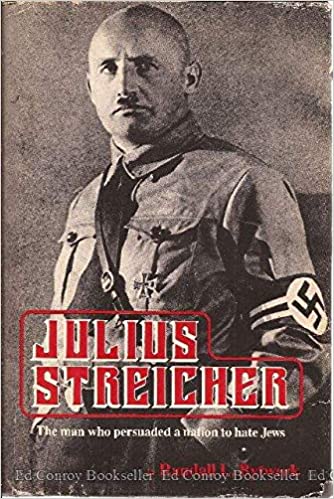

※Randall L.Bytwerk『Julius Streicher』 バイトワーク先生はシュトライヒャーの本も出してます。シュトライヒャーだってジャーナリスト。

それぞれの負い目、それぞれの自己正当化

![]() これらのごまかしは、ルート・アンドレアス=フリードリッヒのように、いわば反ユダヤの扇動者の側面があったがためのごまかしもありますが、ヴィクトル・フランクルのごまかしは負い目だったのではなかろうか。特恵収容者であったことの負い目です。

これらのごまかしは、ルート・アンドレアス=フリードリッヒのように、いわば反ユダヤの扇動者の側面があったがためのごまかしもありますが、ヴィクトル・フランクルのごまかしは負い目だったのではなかろうか。特恵収容者であったことの負い目です。

インゲ・ショルとしては、弟や妹の「恥部」を伏せるのは当然だったかもしれないですが、同時に彼女はハンスやゾフィー、あるいは戦地で行方がわからなくなった弟のヴェルナーに対する負い目もありそうです。彼ら3人はナチスに抵抗したのに、自分は無関心でしたから。

ドイツに残った人は国外に出た人に、国外に出た人は国内に留まった人に、闘わなかった人は闘った人に、ドイツ人はユダヤ人やボーランド人に、強制収容所に入れられなかった人は入れられた人に、特恵収容者は一般の収容者に、生き残った収容者は死んだ収容者に、党員になった人は党員にならなかった人に、それぞれ負い目があって、その負い目を楽にするにはごまかすのがもっとも簡単。正面から向き合うのは辛いのです。

ドイツに残った人は国外に出た人に、国外に出た人は国内に留まった人に、闘わなかった人は闘った人に、ドイツ人はユダヤ人やボーランド人に、強制収容所に入れられなかった人は入れられた人に、特恵収容者は一般の収容者に、生き残った収容者は死んだ収容者に、党員になった人は党員にならなかった人に、それぞれ負い目があって、その負い目を楽にするにはごまかすのがもっとも簡単。正面から向き合うのは辛いのです。

この負い目は良心に基づくとも言えますが、では、医師たる特恵収容者であったことを正直に書いた上で『強制収容所における人間行動』を著したE.A.コーエンには良心がなかったのか? そんなはずはない。彼が特恵収容者であり、医師の立場から死者の食い物を得たことまでを感情を抑えながら綴ったことこそ良心です。

(残り 2245文字/全文: 4100文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ