【無料記事】『この国を覆う憎悪と嘲笑の濁流の正体』青木 理 安田浩一 著 あとがき

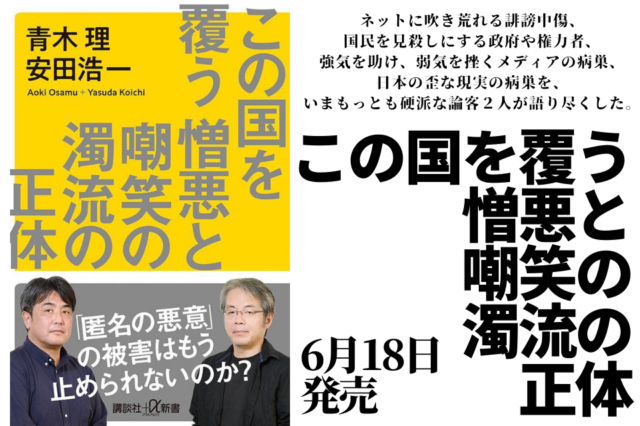

青木理さん(ジャーナリスト)との対談をまとめた『この国を覆う憎悪と嘲笑の濁流の正体』(講談社+α新書)が、近く書店に並ぶ。

青木さんとは昨年秋から対談を重ねてきた。ラジオ番組での「共演」は幾度かあるが、活字媒体で社会問題について真面目に対談するのは初めてのことだ。

コロナ禍の影響で進行が遅れたが、この時期にどうにか刊行することができた。

今回、版元の許可を得た上で、同書の「あとがき」全文をタグマ!読者の皆さまにお届けしたい。

『この国を覆う憎悪と嘲笑の濁流の正体』あとがき

取材でたまたま近くまで足を運んだので、思いついて列車を途中下車した。

JR来宮駅(静岡県熱海市)。乗降客も少ない小さな駅だ。5年前から無人駅になっている。

改札口へ出るには、ホーム中央の階段を降りなければならない。とんとんと軽く拍子をとるような足取りで駆け下りた。数えてみたら24段だった。短い階段だ。下るにしても上るにしても、私にとっては何の労苦も必要としない。

だが──足の不自由な高齢者や車いすユーザーであればどうなのか。

私はホームに戻り、改札口に続く階段を凝視した。車いすに乗った自分を想像してみる。途端に風景が変わった。ホームの中ほどでぽっかり口を開けた下り階段に、穴倉のような崖下の暗さを感じる。転落の恐怖で体が固まった。

この駅にエレベーターはない。無人駅だから当然、駅員の姿はない。身動きできないじゃないか。少しも進めない。どこにも行けない。立ち往生するしかない。

24段。わずか24段だ。それっぽっちの短い階段が移動の自由を奪う。

来宮駅ホーム・改札口につながる下り階段。エレベーターは無い。

コラムニストの伊是名夏子さんが、この駅に旅行で向かおうとしたのは2021年の春だった。伊是名さんは先天性骨形成不全症という、骨がもろくて折れやすい障がいを持つ電動車いすユーザーだ。

「来宮駅は無人駅でエレベーターもないので案内はできない」

出発駅で、駅員からそう言われた。事実上の乗車拒否といってもよいだろう。

長い交渉の結果、最終的には来宮駅の近隣駅から応援の駅員が駆け付け、「今回は特別」として階段移動を手伝ってくれた。だが、公共交通機関が車いすユーザーを利用者として想定していないと感じた彼女は、この経緯を自らのブログに記した。

これが、ネット上で激しいバッシングを招くことになる。

「単なるクレーマー」「障がいを理由にしたわがまま」「駅員の負担を考えろ。感謝が足りない」「迷惑行為だ」。なかには「見かけたら車いすを落としてやる」と脅迫まがいの文言を書き込んだ者もいた。殺到する非難と中傷がプレッシャーとなり、伊是名さんは一時期、外出を控えるようになってしまった。

伊是名さんは自らの経験から、公共交通機関におけるバリアフリーのあり方を問うたにすぎない。誰にだって移動の自由はある。それを保証するのが公共交通機関の使命ではないのか。

そもそも権利主張は「わがまま」なのか。障がい者は列車を利用するたびに「感謝」しなければいけないのか。「駅員の労働荷重」を問題視するようなネットの書き込みも少なくなかったが、では、どれだけの人間が、これまで鉄道会社員の労働問題に関心を払ってきたというのか。

伊是名さんの問題提起は、バリアフリーや公共性に関する部分は無視され、底意地悪く差別的な人々によって「伊是名問題」へとすり替えられた。一部メディアまで炎上騒ぎに便乗し、伊是名さんをゲストに招いたまではよかったが、「駅員を試す気だったのか」と、まるで問題提起した側の“態度“こそが問題とするような質問を投げつけた。

16年4月に施行された「障害者差別解消法」は、障がい者を不当に差別することを禁止するとともに、障がい者が不便を感じないよう各方面に“合理的配慮”を求めている。だが、社会の一部は障がい者にむけて、社会への配慮を求めているのだ。文句を言うな、他人を巻き込むな、自分で解決しろ、みなに感謝しろ。

社会的に弱い立場にある人ほど、“主張すること“じたいがが嫌悪される。

青木理さんは、排他と不寛容こそ、いまの日本社会に漂う“気配“だと指摘した。

そうだ、その“気配“が嫌悪、憎悪となって、物言う人々に向けられる。

障がい者に関係したことに限らず、同じような場面を私は様々な取材の過程で目にしてきた。

たとえば技能実習生をはじめとする、生産現場で働く外国人労働者だ。安価な賃金に文句も言わず従順に働いている限りは、会社でも地域でも“ゲスト“程度の扱いを受けることはできる。地域の祭りで盆踊りの輪に迎えてくれるくらいの歓迎はされよう。しかしひとたび労働者として当たり前の待遇と権利を主張すると、たちまち「治安を乱した者」として白眼視されるのだ。

貧困に苦しむ人が「食べるものもない」と涙ながらに訴えれば世間も同情はするが、権利としての福祉を要求すれば、人々は目を背ける。自民党のある国会議員は、私との対談で生活保護利用者を「恥という概念がない人々」だと言い放った。そればかりか生活保護申請者がネックレスなどのアクセサリーを身に着けていたとして「らしくない」と批判した。

そういえば主張しない女性を「わきまえている」と“評価“した元首相が話題となったことも記憶に新しい。政治家は、「らしく」てわかりやすい、型にはまった人間にしか興味がないのかもしれない。

朝鮮学校に押し掛けた差別者集団が、「日本に住まわしてやってる」と罵声を飛ばしたこともあった。「朝鮮人は道路の端のほうを歩いとけ」と叫んでいる者もいた。

彼らにとって外国籍市民は身を縮め、うつむきながら生きるべき存在にすぎないのだろう。

ちなみにこの差別者集団を率いていた桜井誠(現在は日本第一党なる政治団体の代表)が、20年の東京都知事選で18万票を獲得したことは本書でも触れた。公道で在日コリアンに向けて「日本から出てけ、死ね、殺せ」とわめいていたような人間であっても、そこまで支持が集まるのだ。

社会はそんな“気配“に満ちている。少数者が、権利を主張するたびにバッシングが起きる。排除と不寛容が発動される。

やりきれない。息苦しい。そして腹立たしい。腕をぶんぶん振り回しても、敵の急所にはかすりもしない。ときおり、そんな無力に襲われることもある。

それでもまだ希望を捨てていないのは、これまで社会を変えてきたのが、不当な扱いを受けた人たちの切実な声であることを知っているからだ。

70年代後半、川崎市(神奈川県)では車いすの障がい者たちが、制止を振り切ってバスに乗り込んだ。「車いすの人だけでバスを利用することはできない」と乗車を拒否する運転士を無視し、障がい者たちは車内に籠城した。ほかの乗客たちは一斉にブーイングを飛ばした。「降りろ」「ルールを守れ」と大声で批判した。だが、これをきっかけに公共交通機関のありかたが問われるようになる。いま、車いす利用を拒むバス会社など、ほとんど見ることはできない。都市部のバスの多くはノンステップバスだ。

パリ郊外の団地の壁面に描かれていた晩年のローザ・パークス

50年代の米国では、バスの座席は人種ごとに区分けされていた。前方が白人席、後方が黒人席である。白人席が満席のところへ、あらたに白人の客が乗り込んできた場合、黒人席に座っている黒人は、席を譲らねばならなかった。ある日、黒人席に座っていたアフリカ系女性は、運転士から白人に席を譲れと命令されるが、それを無視した。疲れていたからだ。彼女──当時42歳だったローザ・パークスはのちにこう語っている。

The only tired I was, was tired of giving in.( 唯一の疲れは、屈服することに疲れていたことだった)。

ローザも白人乗客から非難された。それでもバスを降りなかった。そして、条例違反で逮捕されたのである。

だが、この事件をきっかけに公民権運動が盛り上がり、少なくとも制度上の黒人差別はなくなった。いまでも差別はあるにせよ、法や制度で差別することは禁止されている。

理不尽な差別を受け、中傷され、非難されてきた者たちが声を上げ、当事者でない者をも巻き込んで歴史が動いていく。私はそのメカニズムを信じている。

本書は暗澹たる日本の現状に触れたものだが、あえて捕捉したい。

私も青木さんも絶望しているわけではない。

「時代の深層をさらに重層的に解析し、多角的に浮かび上がらせる」ことが本書の目的であると、青木さんも「まえがき」で書いている。

私なりの表現を用いれば、それは「勝つため」でもある。いや、勝たなくてもいいか。せめて、相打ちくらいの勝負はできないかと、模索はしているのだ。