ヤク中として死んでいったヒトラー—ナチスと酒・煙草[下]-(松沢呉一)

「煙草を吸う女は民族の敵なのにエーファ・ブラウンは愛煙家—ナチスと酒・煙草[中]」の続きです。

酒や煙草を嫌ったヒトラーが最後は覚醒剤中毒に

![]() 『アウシュヴィッツ収容所』でルドルフ・ヘスは、収容所所長になって孤立を深め、また、良心との板挟みになって自分の世界に籠ることが増えていき、もともと社交的ではなかったヘスはいよいよ人づきあいが悪くなり、そこから抜けるために酒に頼ったと書いています。

『アウシュヴィッツ収容所』でルドルフ・ヘスは、収容所所長になって孤立を深め、また、良心との板挟みになって自分の世界に籠ることが増えていき、もともと社交的ではなかったヘスはいよいよ人づきあいが悪くなり、そこから抜けるために酒に頼ったと書いています。

そんな時、私は、何とか気をとりなおすため、酒の力で、この突然の不機嫌を押しこめてしまおうとした。酒を飲めば、私も、またおしゃべりで陽気になり、それこそ有頂天の馬鹿騒ぎもやらかした。——大体が、私はアルコールが入ると、すぐ浮かれて、やたらに愛想良い気分になってしまう方だった。

しかし、酔い過ぎて乱れるようなことはなく、部下たちにもそういう態度を求めたため、部下には嫌われていたようである。

酒を控えろなんてことを命じたら嫌われる。ヒトラーもそのことには気づいていたでしょう。

酒が救いになったのは収容所に入れられていた人々も同じです。いつ殺されるかもわからない中で酒と煙草が珍重されていました。酒も煙草もユダヤ人からの没収品を整理する担当が持ち込んでいて、収容所では煙草が貨幣代わりになっていました。煙草が貨幣代わりになっていたのは刑務所でも同じだったとルドルフ・ヘスは自身が懲役を食らった時の体験として書いています。

酒が救いになったのは収容所に入れられていた人々も同じです。いつ殺されるかもわからない中で酒と煙草が珍重されていました。酒も煙草もユダヤ人からの没収品を整理する担当が持ち込んでいて、収容所では煙草が貨幣代わりになっていました。煙草が貨幣代わりになっていたのは刑務所でも同じだったとルドルフ・ヘスは自身が懲役を食らった時の体験として書いています。

貨幣や札だって持ち込めたでしょうけど、それよりもたった今吸うことができる煙草に価値が出るってことだったのだろうと思います。

ルート・アンドレアス-フリードリヒ著『ベルリン地下組織—反ナチ地下抵抗運動の記録 1938~1945』には、地下活動の緊張を緩めるために、当時合法だった覚醒剤(ペルビチン)も使用していることが記述されてます。これはメタンフェタミンであり、日本のシャブそのものです。

覚醒剤は、ドイツでも日本でも兵士たちが使用し、また、連合軍の兵士たちも使用しています。シャブでもやらないと戦争なんてやってられない。

ペルビチンは一般向けに販売されていたので、地下活動をやる人たちでも使用していたわけです。今だってエナジードリンクを使用する人たちがああもいるように、戦時に限らず、そういった需要は存在しています。

※ペルビチンの広告。ペルビチンはメタンフェタミンの商品名であり、シャブそのもの。

覚醒剤漬けだったヒトラー

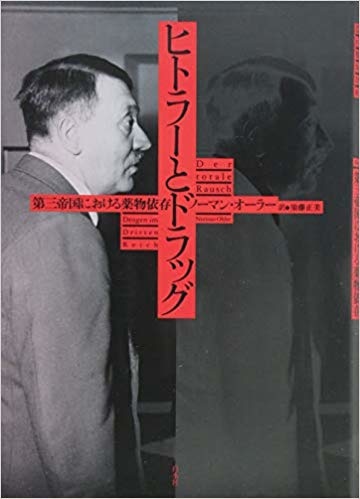

![]() ヒトラーも最後はメタンフェタミン漬けだったと言われます。

ヒトラーも最後はメタンフェタミン漬けだったと言われます。

それについて詳しく書いたものをまだ私は読んでないですが、中毒状態になったのは第二次世界大戦に入ってからのことだと思われます。であるなら、ナチスのデタラメさは覚醒剤由来だったとは言えず、むしろヒトラーの勘、判断力が鈍ったのは覚醒剤の濫用だったと言った方がいいのかもしれない。あるいは鈍ってきたから覚醒剤に頼ったのか。

とくに暗殺計画以降、ヒトラーもまた不安と恐怖に襲われて、地下壕から出なくなって、自ら刑務所暮らしをしていたようなものです。戦争に負けて、ムッソリーニのように民衆に嬲り殺しにされ、死体が晒されることも頭をめぐったでしょう。

とくに暗殺計画以降、ヒトラーもまた不安と恐怖に襲われて、地下壕から出なくなって、自ら刑務所暮らしをしていたようなものです。戦争に負けて、ムッソリーニのように民衆に嬲り殺しにされ、死体が晒されることも頭をめぐったでしょう。

酒も煙草もやらず、肉も食わず、健康に気を配っていたヒトラーが覚醒剤常用者になったとはこれまた皮肉な話です。酒と煙草に留めておけばよかったのに。

ヒトラーやナチスの連中は苦しむだけ苦しめばいいのだけれど、どんな人でも不安や恐怖に襲われて、逃避しないではいられないことがあるってものです。今はよくても明日は必要になるかもしれない。病気になって、モルヒネやアンフェタミンが使用されるかもしれないわけで、そういう状態は病気とは言えない状態だって起きます。

ハンス・ショルがモルヒネをやっていたのだって(常用していたのかどうかまではわからないけれど)、彼は宗教でも救われない苦しみを抱えていたことによるものだろうと想像します。同性愛者だったかどうかもはっきりはしないですけど、そうだったとすれば当時のキリスト教では救いはない。

だから覚醒剤までやっていいとは言わないけれど、酒や煙草くらいいいでしょ。大麻もいいでしょ。

(残り 1068文字/全文: 2843文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ