YouTubeの禁煙ビジネス広告うぜえ—喫煙より悪質な禁煙論-(松沢呉一)

10日目をクリアした私の禁煙を妨害する禁煙商売の広告

![]()

昨日で禁煙10日目をクリア。

外を歩くと、タバコを吸っている人たちを見かけますし、タバコ屋やコンビニなどタバコを売っている店の前も通りますので、相変わらず「吸いたい」との衝動が湧きますが、吸いたいと思う程度も頻度も確実に落ちてます。

その際、今だと「タバコを吸いてえ。タバコを吸えないなら大麻を吸いてえ」と思いますが、数日前まで「タバコを吸えないならヘロインを吸いてえ」と思ってましたので、確実に軽度になってきていることがおわかりになりましょう。

「米国の真似をするなら、タバコと酒は厳しくする一方で大麻はゆるくすべきであり、何もかもを厳しくすれば世の中はよくなるという発想はナチスと一緒」と私は繰り返してきたわけですが、この考え方はタバコをやめた今も変わりません。

「そんな私にこれを見せるか?」って広告がYouTubeに出てきまして、こういうのを見るとタバコを吸った方が頭がよくなりそうに思えてきます。

以下です。

依存性と禁断性と耐性と切望性と陶酔性の区別がよくわからんですが、ともかく「数字の6が最悪の薬物」だそうで、上から順に数字を合計すると、ニコチンは20、ヘロインは26、コカインは20、アルコールは23、カフェインは9、大麻は8です。ヘロイン、アルコール、ニコチン/コカイン、カフェイン、大麻の順に悪質ってことのようです。ニコチンをとやかく言う前にアルコールをなんとかした方がいいですね。また、カフェインが禁止されていないように、大麻も合法にした方がいいですね。

そういう主張をしているならこのデータを出して来る意味があるかもしれない。

なお、覚醒剤の依存性はそんなに高くなくて、アルコールの方が高いというデータも出ていますので参考までに。なにをもって依存性とするかによっても違うでしょうけど、数字の恣意的利用はやめれ。

もうひとつYouTubeの広告から。

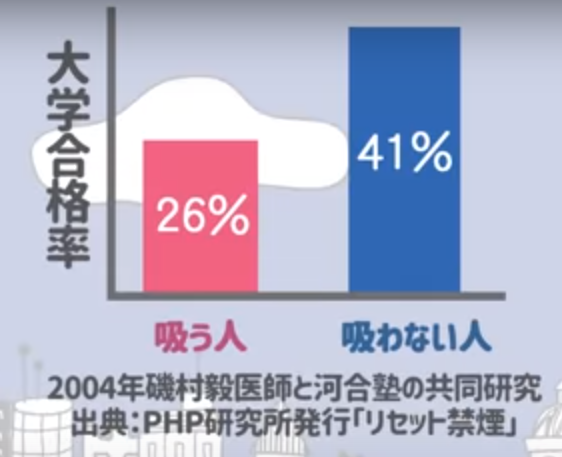

この数字についてはこちらに記事が出ています。

磯村医師らは河合塾の寮に住む男性浪人生の喫煙実態を調べた。喫煙者には禁煙を繰り返し勧め、合否状況が確認できた59人についてデータをまとめた。

その結果、喫煙を続けた11人が計81の試験のうち21の試験に受かり合格率が約26%だったのに対し、禁煙に成功した8人の合格率は約37%と高かった。

もともとたばこを吸わない40人の合格率は約41%と、喫煙継続者より約15ポイントも高かった。

——2004年5月29日付「四国新聞」

サンプルはたったの59人。「喫煙者には禁煙を繰り返し勧め」とあるところに注目。その勧め通りに禁煙した生徒と、勧めに従わなかった生徒とでは、どちらが「本気で大学に受かろうとしているのか」ってことですよ。つまりこの調査は「本気で大学に受かろうとしている生徒ほど大学合格率が高い」ということしか語っていない可能性があります。「勉強をしている生徒」と「勉強をしない生徒」では、どちらが喫煙率が高いのかも関係していそう。いろんな意味で「不良」の方が喫煙率は高いでしょう。

といったノイズを排除した調査をすべきですが、そういった調査はなされていなうようで、2021年の今に至るまで17年も前の数字を使っているのですから、どの程度のもんかわかりましょう。

会社が社員の私生活まで管理することを肯定する呆れた人物

![]() この広告は荒島英明著『喫煙社員ゼロの時代へ』という本の宣伝です。

この広告は荒島英明著『喫煙社員ゼロの時代へ』という本の宣伝です。

Amazonから著者のプロフィール。

荒島英明(あらしま・ひであき)

2013年にタバコに関する情報サイトを開設し、社会の禁煙化のための活動を始める。

2016年に健康経営応援合同会社を設立。2018年5月より喫煙社員をゼロにする講演会を開催。

全社員禁煙を成功させた企業の実例と、取り組めずにいる企業の悩みを知ったことにより本書を執筆。

禁煙商売ご苦労さま。

こんな内容だそうですよ。

分煙やタバコ休憩の禁止といった対策を講じることが、企業の社会的責任になりつつあります。

しかし、企業で行われている対策の多くが、勤務時間中の禁煙にとどまっているのが現状です。

その理由の多くが「そこまで企業が関与するべきではない」「喫煙は個人の自由」「私生活まで指導することは不可能」……などです。

しかし本当に、私生活を含めた禁煙を社員に求めることは不可能なことなのでしょうか。

実際に、酒の席だけタバコを吸うって人がけっこういますが、私生活でタバコを吸うことまで企業が踏み込んでいいはずがないだろうが。そんなこともわからんのか。個人の領域、個人の判断を認めないクソ全体主義者の発想です。

また、数値的にはアルコールの方が悪質なはずなのに、そんなことは書いていないようです。ご都合主義。

(残り 622文字/全文: 2678文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ