宗教としてのナチスとその道徳—ナチスと婦人運動[ボツ編3]-(松沢呉一)

「ナチスと婦人運動」のボツ編3本目。このシリーズは途中で切り上げたため、ボツにしたものが多数あって、その内容を他の記事に流用したものもありますが、なお残っていて、3回で残りをまとめました。この辺は最終回に来る予定だったものです。残っているものの中にも他に流用した内容があるかもしれないのですが、気にしないでください。図版はもともとついていたものと残り物です。あんまり内容とは関係がないかも。

宗教としてのナチス

![]() H・P・ブロイエル著『ナチ・ドイツ清潔な帝国』はナチスの性を中心に、家族や教育といったものを取り上げているのですが、大きなテーマはそれらをめぐる道徳です。道徳の物語であると明記しているのではないですけど、著者ははっきり道徳を意識して書き進めています。

H・P・ブロイエル著『ナチ・ドイツ清潔な帝国』はナチスの性を中心に、家族や教育といったものを取り上げているのですが、大きなテーマはそれらをめぐる道徳です。道徳の物語であると明記しているのではないですけど、著者ははっきり道徳を意識して書き進めています。

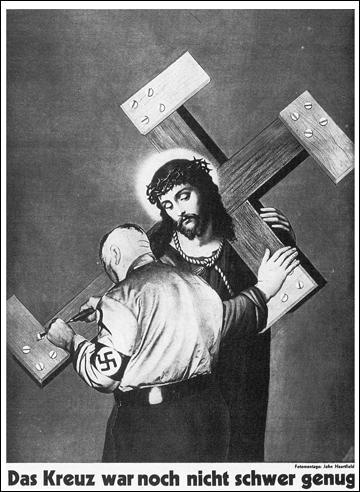

それまでのカトリックなりプロテスタントなりのキリスト教道徳に対して、ナチスは新しい道徳を作り出そうとしました。ドイツ全体がそうである以上、ナチスの中にもクリスチャンは多くいました。ルドルフ・ヘースやヒムラーのように、捨て去ったとしても、子どもの頃、あるいは青年期になっても熱心なキリスト教信者だった人たちが幹部には多いのですが、ナチスでの信仰対象はヒトラーです。十字架をハーケンクロイツに置き換え、異教徒排除と同じように異民族排除を教義とし、ゲルマン民族が頂点に立ち、アーリア人のみが許される信仰です。

宗教がしばしば信仰する者とそうでないものの間に乗り越えられない線引きをし、正義はつねに自分たちにのみあると信じるように、ナチスでは民族にその線引きをしました。これもまた宗教ではしばしばそうであるように、全体主義を旨として、すべての人類をこの信仰に巻き込もうとしました。劣等な民族は支配される者たちとして。

宗教がしばしば信仰する者とそうでないものの間に乗り越えられない線引きをし、正義はつねに自分たちにのみあると信じるように、ナチスでは民族にその線引きをしました。これもまた宗教ではしばしばそうであるように、全体主義を旨として、すべての人類をこの信仰に巻き込もうとしました。劣等な民族は支配される者たちとして。

その考え方から道徳は組み替えられていきますが、キリスト教と完全に対立したわけではなくて、だからプロテスタントの一部はナチスに組み込まれます。

もともとドイツはプロテスタントが強く、カトリックは迫害されてきた歴史があります。反ユダヤの保守系プロテスタントが政治的にも一定の力をもっていて、これが盛んに反ユダヤと反共を喧伝してきたことがナチス台頭の背景にあります。プロテスタント系保守層は、ナチスとともにヴァイマル共和国に反対する側に立ちました。

対してカトリック系の中央党はヴァイマル連立政権に参加していた経緯から、また、カトリック教会はナチスの党員になることを禁止していたことから、ナチスはこれを敵視し、一部教会は攻撃対象となっています。

ヒトラーを開祖とする新たな宗教ですから、バチカンを頂点とするカトリックとしては完全に支持することは難しかったでしょう。

※John Heartfield, On the founding of the State Church (June, 1933) 他で使いましたが、ピッタリの内容なのでそのままにしておきます。

ナチスは個人の性を完全管理しようとした

![]() そのカトリックやプロテスタントがしばしばそうであるように、あるいはイスラムだってそうであるように、ナチスはナチスの道徳を性の領域にまで拡大していきます。というより、それが道徳の根幹か。

そのカトリックやプロテスタントがしばしばそうであるように、あるいはイスラムだってそうであるように、ナチスはナチスの道徳を性の領域にまで拡大していきます。というより、それが道徳の根幹か。

ナチス党員の結婚は党に申請を出させて審査する。売春は公認のものだけを許す。セックスは民族繁栄のためのものに限定する。それを最上位の道徳であり、制度とし、それに反する者たちは罰する。同民族内であれば未婚であってもセックスは推奨する。アーリア人の子どもが増えることが至上命令です。

誰とセックスしようと、誰と結婚しようと、誰の子どもを産もうとほっとけばいい。なんて個人主義的考えは認められるわけがない。

『ナチスに権利を剥奪された人々』によると、郵便局員が小包の包装が破れているのを見つけ、そこからチョコレートの甘い匂いがして、女性職員が思わず、破れたところからチョコを取り出して食べたのを他の職員が見ていて密告されて死刑を求刑されたとの話が出ています(この回を出さなかったため、このエピソードは「厚労省・武田康祐課長は懲戒免職が妥当—懲戒の基準[16]」で使ってます。以下の詳しい事情は流用していなかったのでここに残しておきます)。

『ナチスに権利を剥奪された人々』によると、郵便局員が小包の包装が破れているのを見つけ、そこからチョコレートの甘い匂いがして、女性職員が思わず、破れたところからチョコを取り出して食べたのを他の職員が見ていて密告されて死刑を求刑されたとの話が出ています(この回を出さなかったため、このエピソードは「厚労省・武田康祐課長は懲戒免職が妥当—懲戒の基準[16]」で使ってます。以下の詳しい事情は流用していなかったのでここに残しておきます)。

腹が減っていたのでしょうし、チョコなんてもう何年も食べていなかったのかもしれない。

(残り 1734文字/全文: 3559文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ