クラッシュ『白い暴動』 パンクとはロックの解体でした。「ロックじゃなければなんでもいい」という言葉の通りに、無茶苦茶に録音されたものだったのです

パンクとはロックの解体でした。

「解体ってなんや」と問われれば、それはニュー・ヨークでパンクの後に生まれたノー・ウェイヴと呼ばれたザ・コントーションズやティーンエイジ・ジーザス・アンド・ザ・ジャークス、DNAといったバンドを聴いてくださいというしかない。彼らの音、リズムはとにかくアンチ黒人音楽でした。アンチ黒人音楽と言ってもネオナチ好きのレイシスト・ハードコア・パンク・バンドなどではなく、彼らが求めた音、リズムは、黒人に影響されていない自分たちの音楽だったのです。

聴いたら一発でわかると思いますが「なんじゃその音楽」とまた問われそうなので説明させていただきますと、黒人音楽のようにハネてない音楽です。ハネてなければ白人の音楽かと言われたら困るのですが、とにかくそういう音楽をやってみようという動きがパンクだったのではないかと僕は思うのです。

それを推し進めようとしたのがノー・ウェイヴ、後にポスト・パンク(ポスト・パンクの中にはたくさんの種類があるのでその一部ですが)と呼ばれるだったのです。

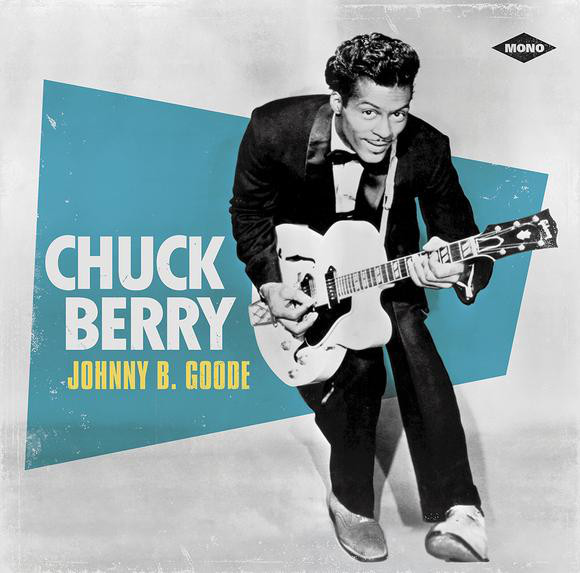

パンクを始めたセックス・ピストルズがそういう音楽を意識的にやろうとしていたのかどうなのかはっきり分からない。でも彼らのチャック・ベリー「ジョニー・B・グッド」には黒人独特なハネたリズムがいっさいありません。とっても不思議です。

チャック・ベリーの「ジョニー・B・グッド」はそれまで黒人の音楽だったR&Bを白人にも受けるように考えられた音楽です。エルヴィス・プレスリーが白人からの黒人音楽へのアプローチだとすると、その反対のことをしたのがチャック・ベリーです。シャッフルなハネたリズムを縦ノリの8ビートにして、不倫や間男の歌じゃなく、白人のティーンエイジャーが興味あるもの、車、女性、学校、成功物語を歌えば、“俺はマディ・ウォータースより大成功して、白人のアーティストがやるような劇場でコンサートがやれるんじゃないか”と思ったのです。

ピストルズのストゥージズのカヴァー「ノー・ファン」はオリジナルよりもっと機械的です。ストゥージズのヴォーカルのイギー・ポップは元々ドラマーで、生まれ育ったデトロイトを捨て、黒人音楽本場のシカゴで人肌あげようと頑張ったのですが、「俺はいつまでたっても黒人のように叩けない、奴らのレベルには到達出来ない、俺は俺のビートを産まないとならないのだ」と、川にドラム・スティックを投げ捨て、地元デトロイトに戻ってストゥージズを結成するのです。そうやって生まれたプロト・パンクのストゥージズの「ノー・ファン」よりピストルズの「ノー・ファン」はもっと機械的なハンマー・ビートです。

そんなピストルズですが、ビートルズのプロデューサーのジョージ・マーティンの弟子クリス・トーマスがプロデュースした彼らのデビュー・アルバムを聴けばその音楽がそれまでのロックンロールとなんら変わらない王道サウンドにびっくりします。これがパンクなのかと。もちろんそのサウンドは今聴いてもカッコいい。クリス・トーマスの指示の元何十にも重ねられたギターは(大袈裟ですね、多くて七回くらいですか)壮大なロック・サウンドを生んでいます。何回も重ねられたことにより音は微妙にずれシンセサイザーの機能の特徴の一つであるディ・チューンという効果を生んでいるような気がします。この音の壁は先日亡くなったフィル・スペクターの「ウオール・オブ・サウンド」という言葉そのものです。フィル・スペクターがこういう手法を望んでいたのかどうなのか分からないですが、彼の音楽に評された言葉はパンクを経てシューゲイザーと呼ばれる音楽を産んでいったのです。でも彼らのその壮大なサウンドはパンクが敵としたレッド・ツェッペリンなどのブルースに影響された音楽とそれほど違いはないです。唯一彼らとの違いを感じるのは、自分の声が嫌いで、自分の声をモニターせずに歌う音程があってるのかあってないのか分からないジョニー・ロットンの歌声だけなのかもしれません。彼らのアルバムには彼らがカヴァーしていたアンチ黒人音楽のようなビートはなかったのです。

そんな彼らのアルバムよりクラッシュのデビュー・アルバム『白い暴動』を聴くと実にピストルズのカヴァーで聴けたようなアンチ黒人音楽のようなビートを僕は感じるのです。

(残り 977文字/全文: 2802文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

タグマ!アカウントでログイン

tags: The Clash

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ