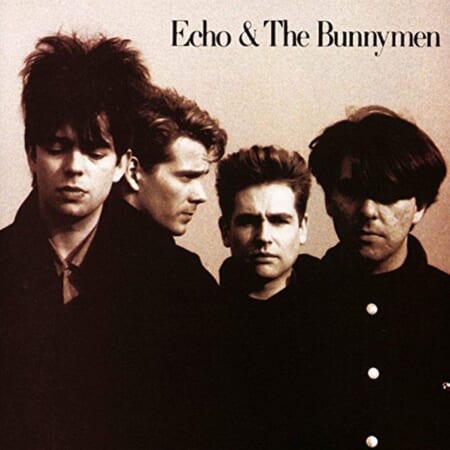

Echo & the Bunnymen “Heaven Up Here” エコー&ザ・バニーメンのコンサートに行くのは宗教儀式に行くようなものだったのです

ポスト・パンクがなぜダークな方に行ったのかはまったくの謎です。

それがイギリス人だったのだということかもしれません。

資本主義が嫌いだったからかもしれません。

日本だとXとかルナシーになったわけです。

アメリカではトーキング・ヘッズとかR.E.M.みたいに売れるようになっていったということですね。

今思うのですが、パンクから始まった歴史って、色々あって、結局イギリスはオアシス、アメリカはニルヴァーナで終わったということなのかなと思ってます。時期もほとんど同時期ですね。

75年から95年くらいの歴史だったなと。

その後、20年以上も燻り続けているわけです。今、ポスト・パンクだ、ポスト・パンクだと言われるのはそういうことなのでしょう。

最初のポスト・ポスト・パンク(ややこしいけど、今のバンドは全部、ポスト・ポスト・パンクですよね)はエラスティカとかメンズウェアだったと思います。94年くらいにポスト・パンクをやろうとしたのは偉かったと思います。

話を80年頃に戻します。イギリスのポスト・パンクがダークな世界に以降としている時、ダークさより明るさに未来を見ていたバンドがリヴァプールのネオ・サイケデリックと言われたエコー&ザ・バニーメンやティアドロップ・エクスプローズの面々でした。

ティアドロップ・エクスプローズも忘れ去られていますが、なぜ忘れ去られるのと思われるバンドがエコー&ザ・バニーメンです。一時コールドプレイがエコー&ザ・バニーメンに影響されいてると言ってくれて、これは盛り上がるかと思ったんですけど、ジョイ・ディヴィジョンほど重要バンドと思われていません。でもコールドプレイって、オアシスやトラヴィス的なこともやってもあれほどのビッグ・バンドにはならなかったと思うのですが、エコー&ザ・バニーメンの暗闇の中に明るさを見出す世界観を自分たちの中に取り入れたからスタジアム・バンドになれたと思うのです。

エコー&ザ・バニーメン、何が間違っていたんですかね。U2の位置は本当はエコー&ザ・バニーメンがなっていてもおかしくないのに、何があかんのか。

ニルヴァーナのカート・コバーンの歌い方を聴いていても、エコー&ザ・バニーメンのカリスマ、イアン・マカロックみたいなんですよね。ギターのグルーヴに身をまかせながら、自然と出てくるフレーズを歌うスタイルなんか、完全にイアン・マカロックの歌い方を真似しているとしか思えないんですけどね。何を歌っているのか、よく分かんないとことか似てます。オアシスも一緒ですけどね。シャンペン・スーパー・ノヴァって何やねん、全然脈絡ないやん、メロディに乗っている言葉探して歌っているだけやろって思います。

みんなイアン・マカロックみたいに歌っているんですけど、イアン・マカロックは時代の顔にはなれなかった。さっきカリスマって書いたんですけど、それにめちゃくちゃキュートで、セクシーだったんですけどね。次のデヴィッド・ボウイ、ジム・モリソンはイアン・マカロックしかないと思われていたんですけど、今はポスト・パンク史上一番美しい曲とされる「キリング・ムーン」でしか評価されないバンドです。

当時のライブを見てない人には仕方がないことかもしれません。エコー&ザ・バニーメンのコンサートに行くのは宗教儀式に行くようなものだったのです。

初めてディスコに行った感じに似てましたかね。ここまで陶酔出来るコンサートがあるのかという感じでした。いつも最後はお客さんがステージに上がって、一つになる感じだったのです。のちにザ・ストーン・ローゼズのライブやレイヴがそうなっていくので、そういうものをイギリス人は必要としていたのでしょう。

ザ・スミスのコンサートもそうなっていたのですが、エコー&ザ・バニーメンを引き継いでいたのです。

(残り 1253文字/全文: 2970文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

タグマ!アカウントでログイン

tags: Echo and the Bunnymen

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ